石製品が語る 縄文時代の流通

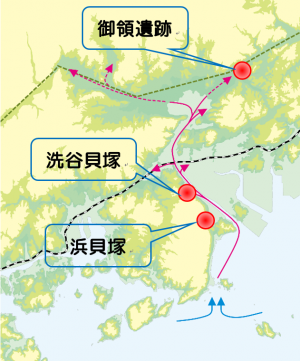

瀬戸内海沿岸の地図を見ると、瀬戸内海の真ん中に沼隈半島が小さく飛び出ているのがわかります。瀬戸内海の東西から入ってきた潮は沼隈半島の沖でぶつかり、再び東西に出て行きます。この潮の流れを利用し、人々は縄文時代の頃から瀬戸内海を行き来していました。

当時、沼隈半島の東側は海でした。潮の行き着く先であったこの辺りには洗谷貝塚(あろうだにかいづか)や浜貝塚など、縄文時代の遺跡があります。1971年の洗谷貝塚の調査では、縄文土器の他に大量の安山岩の石材が出土しました。安山岩は火山岩の一種でこの周辺では産出されません。本市で見られるのはほぼ香川県産です。叩き割ると鋭い刃状になるため、長さ2~3センチメートルの槍先(やりさき)や石鏃(せきぞく)などが各地から出土しています。しかし洗谷貝塚から多く出土したのは、最長40センチメートル、重さが最大5.5キログラムにもなる、製品になる前の材料でした。

一方、2016年、神辺町御領遺跡の西端で行われた調査では安山岩の小片が多く出土しました。その多くは完成品にはなっていません。削り取られた細片も土の中に混じっており、製品に加工しようとした痕跡が残っています。

洗谷貝塚と御領遺跡は川をたどればそう遠くありません。香川県で切り出された安山岩が瀬戸内海の潮に乗って洗谷に運ばれ、人の手で加工されがら芦田川をさかのぼり、製品となって各地へ流通していく、その過程を出土品は教えてくれます。

石鏃(せきぞく)…矢の先につける先の尖った石器のこと

洗谷貝塚出土 安山岩石材

(左下の石材は長さ40センチメートル、重さ5.5キログラム)

御領遺跡出土 安山岩小片

御領遺跡出土 安山岩石鏃(長さ約2センチメートル)

このページに関するお問い合わせ先

文化振興課

084-928-1278