【TSS】

2022.10.13

広島のがんばる人を応援するコーナー。防水、防虫などの効果がある柿渋が注目されています。備後地方に伝わる柿渋。年々生産者が減少する中、再生に取り組む人たちを取材しました。

大量に集められているのは、熟す前の渋柿。400キロもの渋柿がコンベアに乗せられます。

向かった先の機械を通ると…粉々になっていました!砕かれた渋柿は、どんどん桶の中へ溜まっていきます。

いっぱいになったら水を加え、巨大な圧縮機で絞ります!出てきたのは緑色の液体。

一体何を作っているんでしょうか?

【檀上安弘さん】

「柿渋を作っているんです」

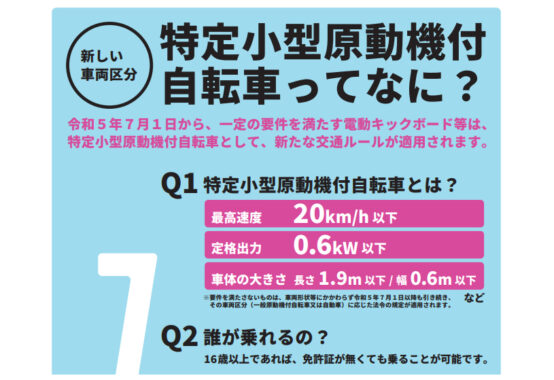

ここは、尾道市浦崎町にある柿渋工場。工場長の檀上安弘さんが中心となって渋柿を作ります。稼働するのは、青い柿のある8月末から9月だけ。こうして絞ったものを1年から2年、発酵させて、販売する柿渋が完成します。かつては、防水・防虫・防腐効果に優れた塗料や染料として、さらには民間薬としてなど、幅広く使われてきました。

【檀上安弘さん】

「漁網に柿渋を塗ると水切りがいいので網を水に沈めても重たくない。村上水軍も船底に柿渋を塗って、木造でしたからね、コケや海藻も付かないということで、需要は昭和初期より前にも柿渋を使って色々やっていたので」

特に備後地方で作られる柿渋は「備後渋」と呼ばれ、渋が強く濃厚で質が良いと言われてきました。

【檀上安弘さん】

「日本の三大産地ということで、岐阜の美濃、京都山城、備後ということで。

備後が昭和の初期から盛んだったんです。因島、松永を中心に約200店舗の柿渋生産者があったんです」

そんな柿渋に魅せられた人がいます。福山市松永町にあるギャラリー蔵。

柿渋を使った作品に囲まれるのは、店主の牧平真由美さんです。

【牧平真由美さん】

「一閑張りというもので、カゴに和紙を張って柿渋を塗っていくというもの。カゴが壊れてもったいないな、というところからの発想で、竹を和紙で補修してそのうえに柿渋を縫って強度を増してという感じで」

店内の柱や梁なども全て柿渋を塗っているという徹底ぶり。こちらでは、こうした柿渋の作品を作ったり、販売するだけでなく、一閑張り作りの講座も開催しています。

【牧平真由美さん】

「塗っていくんですけど、殆ど色がつかないです。太陽の光でだんだんと茶色くなっていくから、すぐこの色に仕上がらないので、でもそれを待ってもらえるようなゆったりとした時間を過ごせるといいなと。こういう色に仕上げようと思っていたけど、もっといい色になったとか、そんな感じが作品を作る度にします」

長く日常生活に密着して使われてきた柿渋。しかし、柿渋の需要が減って行く中で、柿渋の生産者も減少の一途をたどりました。2011年には、備後地方に唯一残っていた柿渋生産者が、製造を終了していたことが判明。地元が誇る伝統の危機を迎えました。

【牧平真由美さん】

「いつ辞めるかもしれないと言っていたので、辞めないようにじゃんじゃん柿渋を注文していたんです。使っていたら、売れたら、辞めないんじゃないかと思って。単純な発想で。そんなに好きなら機械をあげるから、ということで」

そこで立ち上がったのが、牧平さんや檀上さんが名を連ねる「ぬまくま民家を大切にする会」です。古民家の修復などを手かげ、柿渋を塗料として使っていたこともあって昭和初期から使っていた機械を譲ってもらい、工場を新設。2013年から製造を開始しました。

1回の作業で400リットル。年間、約4トンの柿渋を作ります。しかし、今なお存続の危機を脱したとは言えません。

【檀上安弘さん】

「私も75歳なんで、次のここを引き継げる人が不足なのと、機械が古いのでいつまで続くか、渋柿の購入も、だんだん年を取るので難しい。みんな年寄りで年々減ってきているので、その3つくらいが…今後、いつまで続くかわからないけど」

備後の伝統を守り続けている柿渋工場。

自然な素材が見直される今だからこそ、その役割は大きいのかもしれません。

【牧平真由美さん】

「残していきたいと思いますね。昔の人はよく考えてこんなのを作ったなと思って」

【檀上安弘さん】

「古いものを大切に伝統をまもるということでやっているので、辞めてしまうといよいよ備後にも柿渋がなくなってしまう。その思いでやっているだけなんですよ」